一场疫情,让我们知道自己依然生活在“单位”中。

1

昨天看到一则新闻,上海举行了一个最新的疫情通报会,宣布根据初步筛查结果和风险研判情况,各区划定了第一批“三区名单”,其中封控区7624个、管控区2460个、防范区7565个……

看到这个新闻之后,我的第一反应倒不是与疫情或目前的措施相关的,而是觉得非常有意思——你看,城市赖以执行“全域静态化管控”的基本单位是市民所居住的一个个“小区”。

想想也是,在中国城市居住的大部分人,无论你是住在那种老式的“单位大院”当中,还是买了什么名为“xx豪庭”“xx公馆”的商品房。其实严格意义上说,你的居住环境都是一个又一个小区。中国小区的特点是无论开放还是封闭,它都有其内部独立的街道系统和公共用地,只留出一个或几个出口与交通干道相连接。

一个典型的中国式小区结构

可是,如果你在欧美日等西方国家有过生活经验,你会发现他们市民居住环境与我们是完全不同的。那里的市民大多数住的不是小区,而是街区。以我还待过一段时间的日本而论,日本的土地因为是私有的,所以很多地方都是遍地的小别墅,门直接朝着公用街道开。相比我们,显得特别鳞次栉比,杂乱无章。

而且,“别墅”这词儿虽然听上去挺美,但因为日本地狭人稠,土地价格昂贵,很多买不起大地皮的日本平民住宅,内部都十分狭小、局促,居住感觉并不好。日本有通勤需要的中产阶级反而喜欢住高层公寓楼,但即便这种高层公寓楼,因为是地产商买了小块地皮私建的,公寓门也会直接连接公用街道。

当然,日本再上世纪六七十年代,也曾学习苏联建筑理念,建过一些建筑模式统一的集体公寓——“团地”。

但你真去团地走走,又会发现日本人其实还是没把小区这事儿玩明白——日本大多数团地内部交通网还是依附于城市公共交通的。居民从楼上下来,可能门口就是车水马龙,有公交车甚至铁道线经过。跟我们所熟悉的那种外人不能入内的小区根本不是一回事儿。

总之,好像真的很少有国家像我们一样甚至连联排别墅都被“小区化”了,四周围墙一围,门口站一保安,一口地道的伦敦腔,甭管有事儿没事儿都问你一句“May I help you sir.”……说中国是目前世界上城市“小区化”最彻底的国家,应该没有什么人有异议。

而在疫情来临时,这个特点也决定了我们可以采用的一些很特殊的疫情防控方式,是其他国家压根不可学的。

中国的城市大部分民居结构是小区式的。内部街道系统相对独立,只有几个出口对外联通,管理者只要在必要时封闭或者半封闭这些出口,制定不同的查验措施,小区就可以相应的进入封控、管控等状态。

但同样的事情,外国人就是想“抄作业”他也抄不了,因为西方城市大部分民居都是街区式的。出了门可能就是城市交通主干道,管理者想要完成静态封控,那就必须挨家挨户上去堵门,或者用我们一些农村防疫时所采用那种方式,干脆在村口的主路上设卡,甚至直接挖断公路,才能做到彻底隔离。

可是城市的交通干道一旦被隔断,那就相当于人的动脉血管出现了栓塞,将危及整个城市的生命。所以西方不抄中国城市疫情防控的作业,不是想不想的问题,而是他们街区式民居结构,决定了他们压根无法这样做。

那么,中国这种遍地小区的独特城市居住模式,究竟是怎样形成的呢?这背后有段历史。

2

众所周知,我国在建国以后,城市的发展模式很大程度上仿照了苏联的经验。而苏联的城市民居建设,挺体现“战斗民族”的那种憨直感的。

最开始,苏联人觉得要啥居住体验啊?再加一把劲儿,马上就实现共产主义了,到时候面包会有的、工厂会有的、小洋楼会有的、一切都会有的。所以苦难是暂时的,大家发挥主观能动性,忍一忍也就过去了。

所以在整个斯大林时代,苏联都没有怎么往改善城市居民居住环境的方向上太多的心,顶多就修了极少数供应机关人员和少数劳模的“大院”。再加上期间又发生了二战,建了点民居也被德国人炸没了。

老式的苏联“住房公社”

苏联人真正开始对城市居民居住环境上心,是在赫鲁晓夫上台以后。

1959年在莫斯科举行的美国国家博览会开幕式上,赫鲁晓夫与时任美国副总统的尼克松发生了著名的“厨房辩论”。

几乎就是在这场辩论前后,赫鲁晓夫开始意识到,也不能老跟全苏百姓许诺“不远了”的共产主义,得下点功夫改善居民们眼前的实际困难。再加上同一时期苏联城市化进程加快,越来越没房子住的群众意见越来越大,所以苏联随后就开始了轰轰烈烈的城建运动。

与苏联工业发展高度遵行有一套总体计划相似,苏联的城市民居建设也遵行一个理念先行的概念。这个概念叫做“社会聚合体”。

简单地说,“社会聚合体”理论相信,城市建设的最优解,是把一个人所有的衣食住行需求和劳动力的发挥,都放到一个“单位”中去。这个“单位”既是生产关系当中的集体,同时最好也是生活中集体。由此推演出来的一个思路,就是“单位办社会”。

前几年热映的电影《你好,李焕英》里,故事环境就是这种典型的“单位办社会”体制。

一说“单位办社会”这词儿,我相信很多老一代中国人就熟了,至少我父母那一代的很多城市人,他们都是在“单位大院”当中长大。当时的苏联以及仿照其模式发展的中国和东欧国家,都在兴建各种“单位大院”。

大一点的单位大院当中,除了又成排的居民楼,还会有学校、医院、幼儿园、公园、警察局、电影院等等一系列设施。一个城市人的所有生活需求,都要力求在这个“单位”当中解决掉。反过来说,“单位”也将管控一个人的衣食住行等方方面面。

“你哪个单位的!”——我爷爷,一个特爱打抱不平的老高中物理老师,我小时候记得他遇到“坏人”,最爱训人家的一句话就是这个。从中你也可以看出他那一代人的思维模式,他们真的觉得“单位”可以把一个人管得死死的,再敢不老实就“找你领导!”不信制不服你。

是的,在单位办社会的模式下,每个人都是活在单位中的。城市民居兴建的最好模式,当然就是一个个以“单位”为界的小区。

小区这个概念,最早是苏联城建专家亚普列夫琴科在其著作《城市规划:技术经济指标及计算》当中提出的。

在该书当中,亚普列夫琴科(依据当时的居民平均生活需求水平)重新计算了一个人生活所需的空间配比,并提出,分配居住空间的最优解,是将传统的几个街区封闭起来,并在其中配给专供其居民使用的公共设施。这样就可以在节省资源的同时,最大限度的满足居民的居住需求,多快好省的建设社会主义了。

比如紧靠切尔诺贝利核电站的普里皮亚季市,就是一座典型的完全按照苏联规划兴建的“小区化”城市。

于是我们所熟悉的小区就这样出现了,由于亚普列夫琴科的这套城建理论对中国影响巨大,建国后前四十年的大学城建课程都是以他的理论为主导来授课的。

这就导致了中国城建中的小区化建设可能比苏联-俄罗斯还要彻底,在苏联解体,大多数东欧甚至俄罗斯本身都已经抛弃了亚普列夫琴科用小区来高效利用资源的理想的时候,中国依然在兴建大量亚式小区——因为主持这些建设的规划者,当年在大学里学的就是这一套。

正因如此,无论是现代的商业化小区、还是老小区、单位大院,中国几乎所有的城市民居,都是苏联小区式的,而不是西方街区式的。

那么,亚普列夫琴科的理想到底对不对呢?

这要看怎么说了。

3

首先,成批建设的小区在使用寿命到期之后将产生严重社会负担,是苏联当年的设计者们始料未及的。

因为赫鲁晓夫要的是快速解决当时已经十分严重的居住紧张问题。所以修建了大量造价低、用时短、样子丑、不考虑居民居住感受的“火柴盒”,这些“火柴盒”又被苏联人取名叫“赫鲁晓夫楼”,后来也被咱们学来,建了很多差不多的房子。

而特别有意思是,苏联人在五六十年代兴建这批楼的时候,有一个“远大理想”:他们认为苏联的共产主义到了20世纪80年代就会建成了(也不知他们怎么算的),所以这些“火柴盒”也只是委屈同志们“暂住”一下而已。

于是大多数赫鲁晓夫楼的设计使用寿命,就是25年到30年,苏联设计师们当时觉得:这个使用寿命足够了。

前苏联许多国家面临的一个巨大难题就是“赫鲁晓夫楼”超期服役,年久失修。而且一来就是一个或者几个小区的楼宇一起报警,政府根本没有足够的资金给这么多居民安排新的住处,从而产生了一个正在困扰俄罗斯等前苏联国家的严重的社会、经济问题。

有部俄罗斯电影叫做《危楼愚夫》,有兴趣的朋友可以去看看,讲的就是这样一个故事。

这个电影里面的楼宇和社会结构,可能会让很多来自老工业区的中国人感到特别熟悉。中国大批兴建苏式小区,大约比苏联晚了二十年左右,所以也许不久之后,我们很多城市也将面临相似的困扰——尤其是那些曾经辉煌,如今却在过穷日子的老工业城市。

其次,在“单位办社会”思路的主导下,亚普列夫琴科虽然充分讨论了小区化对小区内部资源利用的高效性,但有一个问题是他始料未及的。那就是城市规模发展之后,相对封闭的各个小区,因为无法与外界共享街道,将极大的增加城市的交通拥堵风险。

这个问题其实当下的中国已经注意到了,2015年的时候,国务院曾下发过一份题为《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》的文件,里面明确提到:“原则上不再建设封闭住宅小区”,“已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开”。

很显然,随着中国城市发展同步增长的大量“小区”已经开始危及城市本身。

北大的周其仁教授就曾在演讲中提到过:一个城市如果每平方公里有100到120个街口,这样的城市是宜居的,因为它非常便利,马路虽然窄窄的,但是路网非常密,商业、服务设施可以到处分布。

像在纽约,由于居民区都是街区化的,1平方公里往往有120个路口甚至还要多。

但是在我们国家大多数城市,因为居民区都是小区化的,一平方公里可能只有十几个路口,北京因为“大院”多,一平方公里更是只有14个路口。这样的架构,没人时空空荡荡,一旦人口集聚,立马拥堵:路网不够密,主干道修的再宽其实也没用。

当然,中国的小区式规划能在苏联解体后依然蓬勃发展,也不能说完全怪苏联人教的不好,毋宁说,我们在文化可能就更喜欢这种相对封闭的小区。

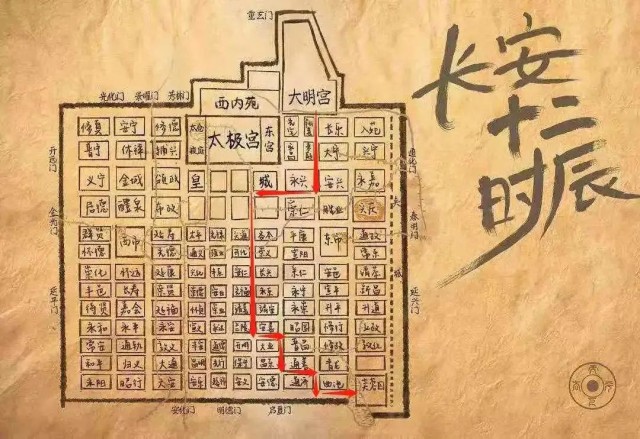

就像我在《长安,其实从未有你想象中那般繁华》一文中为您解析的,中国唐代的城市规划就是一种每个“坊”内部独立,与整个城市连通有限的“坊市制度”。

其实“坊市制度”也可以被看做今天“小区制”的一个前身,它们的共同特点就是以牺牲城市的连通性为代价,换取对城市的控制力与稳定性。

必须承认,古代遵行坊市制度的长安在遭遇瘟疫、火灾、叛乱等危机时,“抗造能力”是比同时代的君士坦丁堡或巴格达强很多,因为只要关闭坊门,就可以对每个坊进行单独封控和治理。将原本不可遏制的灾害区隔开来,分而治之,各个击破。

当然,这样做也有代价,那就是让城市生活显得不那么“城市”,城市进一步发展的可能性将会受到制约。所以到了唐代中后期以后,坊市制度就逐渐被打破、废弃了。

所以亚普列夫琴科的城市规划理论,可以被视作给了这种我们中国人所熟悉的城市建构模式一个复兴的新理由。

3

但今天的人们重新反思亚普列夫琴科的小区理论,会发现这位聪明的“城市工程师”也许精确地量化计算了一切,却唯独漏算了城市规划中最需要考虑的那件事——人性。

人性是有需求的,而这个需求是多样化的、不满足的、不断变化的。

是的,亚普列夫琴科以上世纪五十年代的标准,可以计算出一个人所需的生活空间,并量体裁衣,精细的规划了小区的规模和架构——厨房该有多大,卧室多少大,客厅多大……

但他却忘记了,居住在里面的人不会满足,一个人在厨房里有了燃气灶以后,可能就想要台冰箱,有了冰箱以后就想要个洗碗机。或者某个人干脆不做饭,想要把空间省给娱乐活动。

由于居民的需求不断增长、千差万别。这些不断变化的、多样性的需求,无法用赫鲁晓夫楼、勃列日涅夫楼和其组成的小区一步框定,再聪明的规划师基于这一思路的设计也将是失败的。

而从公共空间上看,封闭式小区思路的最大失败也在于没有考虑人性,它们通过一道围墙或者栏杆,把具有重要公共和商业价值的设施放到了小区内部,假设居民们的购物、休闲、运动、交往等等诉求都可以通过这些给定的设施来满足。但实际上根本不可能,谁买个东西还不想“货比三家”一下呢?

再说随着时代的演进,人的公共需求也是在不断扩容、进步的,比如当年苦心为苏联人民设计小区的亚普列夫琴科,肯定不会想到附近有个超市会是今天居民区的必需品——因为那年头,超市甚至在美国都才刚刚被发明呢。

说到底,亚普列夫琴科之败,不在于想的不够精细,而是他使用了计划经济的思维模式。

计划经济的至高理想是通过计算达成“按需分配”,但人类的需求到底是什么?这事儿恰恰是你计算不出来的,因为需求者自己也不知道。

乔布斯有句名言,叫“用户根本不知道他们想要什么,直到你把产品摆在他们面前。”

这话是至理名言,一个没有见过汽车的人在被问及他想要什么代步工具时充其量只会要求“你给我匹好马吧!”就像一个农民想象皇帝的生活,充其量只能说“白面馒头想吃多少就多少,全国的粪坑都归他,想怎么用肥怎么用。”

是的,计划思维所犯的错误,就在于它人为的框定了原本无法计算和想象的需求,而人类需求的多样与发展,恰恰是社会发展的动力所在。而城市的魅力,恰在于它无限发展的可能性。

4

当然,有人会说:虽然你说了这么多,但我还是觉得小区利大于弊。你看,疫情一来,西方的街区根本管不住,而咱能够很方便的执行静态封控、管理,就能管住。

这一点我承认,利弊这个东西从来是很难说清的,任何事情,都需要时间去比较、验证。

这就让我想起了前文提到的那场“厨房辩论”:

当尼克松指着一个一座美式别墅的样板间,说这是一所典型的美国住宅,几乎任何美国工人都能住得起这样的或类似的房屋时。赫鲁晓夫昂起头来表示蔑视:

“你以为我们会被这个展览惊得目瞪口呆。可是事实是所有新建的苏联住宅(指赫鲁晓夫楼)都将有这种设备。而且,在美国要得到这所房屋要有钱才行,但在我们这里,你只要生为苏联的公民就行了。如果美国公民没有钱,那就只有权在人行道睡觉!”他呛声到。

而尼克松则解释说:“我们并不认为这个展览会使苏联人民惊讶,但是它会使他们感兴趣,就像你们的展览会使我们感到兴趣一样……对我们来说,重要的是多样化和选择权。我们有上千个不同的营造商的事实,这些就是生活的情趣。我们不愿由一个政府官员在上头作出决定说,我们只要一种式样的房屋。这就是差别。”

从这短短的两句话中,我们可以看到美苏两国当时不同的思维路径——

赫鲁晓夫强调的是:我们有信心能满足所有人的需求。

而尼克松反驳说:需求这玩意儿,是多样化的,不能被定义的。不被框定的选择权,恰恰是人的最大需求。你不可能通过把人封闭起来,然后问他们要什么的方式,让他们过的幸福。

这是两种完全不同的思维模式,所以这两个人其实是在不同的频道上讲话,全程都在跨服聊天。

好在赫鲁晓夫作为主人还算厚道,他及时转换话题,避免了这场尴尬的争论——他走到放着加利福尼亚名酒的桌子旁,提议为“和平干杯”。

旁边的苏联随员们立刻拍马屁道:“祝赫鲁晓夫同志长命百岁!”

尼克松的回答是:“嗯,我也要为这个干杯。我尽管不同意你的想法,但是我愿你健康,祝你长命百岁。”

赫鲁晓夫说:“是啊,到九十九岁的时候,我们再来进一步讨论这些问题,这难道不好吗?到时一切自见分晓,我们现在着什么急呢?”

尼克松这时幽了一默:“唉,可惜我是个律师,估计活不了这么久啦!”——美国的律师常被人骂么。

俩人于是哈哈大笑,共饮杯中酒。

赫鲁晓夫死于1971年,享年77岁,他没有机会再跟尼克松继续厨房辩论的话题。不过尼克松倒是活到了1994年,享年81岁。

他临终前接受记者采访时回忆此事时,很感慨的说了一句话:

“当时,我知道赫鲁晓夫那样想肯定是错的,但我其实也不知道自己想的到底对不对,最终,是时间验证了一切。”

……

是的,就像房子只有住久了才能验证好不好一样,我们在这个世界上生活,其实都不知道自己想的对不对,时间会验证一切。

那就让我们先放下争论,为彼此的健康干杯,而把争论留给时间去验证好了。

干杯!不管您的小区有没有被封,合适能解封,我都祝您健康。

愿疫情早点过去,愿我们早日享受自由而幸福的城市生活。

全文完