今年的三八“妇女节”,有一点和往年不同:很多人开始反感所谓“女神节”、“女生节”、“女王节”的说法,甚至对“妇女节”也有异议。

有读者跟我说,“妇”字本身隐含着“工具化”的意味,因为“婦”字本意就是“洒扫庭院,家庭工具”,无论是从字源还是从历史来看,都不难看到把女性工具化的色彩。既然如此,英语women直译为“女人”、“女性”、“女”更好,中性且无褒贬色彩。

这并不只是抠字眼,应该说,对这些称呼的敏感是一件好事,反映出女性主体意识的增强。然而,不同的人所敏感的点可能相去甚远,有些人可能对“女神”的称呼深感不适,但对“妇女”却并不反感。

作家侯虹斌多年来一直在为女性主义呐喊,她在一篇《为什么这个妇女节,“女神”不再是一种赞美了?》中就说,自己喜欢“国际劳动妇女节”这一全称,这才是推动性别平等和社会进步的真正道路,而“女神节”则是一个消费主义的话语陷阱:

我们要的是平等的劳动权利,同等受尊重的价值,而不是为了打造成美貌的女神,成为被消费的客体。

不管是经济上行,还是经济不景气,对女性来说,只有劳动最光荣,艰难的路,才是最可靠的路。

这些话,当然也有道理,但说实话,给我的感觉是:相比起权力,她更警惕“消费主义”的侵蚀,然而她似乎没有意识到,“劳动妇女节”本身也是一个话语陷阱。

为什么这么说?因为这一节日最初设立的目的,与其说是赋予女性权利,不如说是旨在动员出妇女的力量,促使她们为更宏大的目标努力。

在第一次世界大战之前,全世界仅有四个国家的女性拥有选举权:芬兰、挪威、澳大利亚和新西兰。但1914年大战爆发后,参战国不得不让妇女走出厨房,去接替男性留下的岗位空缺、生产炮弹、参与战地救护,如此等等。

既然国家需要她们,她们也确实做出了贡献,那国家就不得不调动其积极性,为之赋权。因此,在一战之后,各国都陆续开始开放妇女的选举权。反过来,在两次世界大战中都保持中立的瑞士,由于并无征召妇女劳工的战争压力,女性晚至1974年才获得选举权。

这是很现实的事:战争期间,每个国家都要动员出自己的全部力量才能获胜,即便是二战时的美国,也不得不让更多女性参与工作,因为数百万男人都去打仗了,劳动力严重短缺。要不然就很难解释,以瑞士的发达程度,女性权利为何那么晚才落实。

为什么现代的“妇女节”由共产国际设立于1921年,原因就在这里。从这个历史脉络来说,乍看是当时苏联等社会主义国家更重视女性权益,但内在来看,则是这些国家的总动员机制需要把妇女、儿童等原本边缘的社会群体,全都组织起来,激发其参与,从而更好地实现国家目标。

中国也是如此,现代历程中对女性的解放、动员女性走出家门,都是为了国家需要,而不是女性权利本身。民国时期最早的一批托儿所、公共食堂,乍看是为了减轻女性负担,但其实是为了让职业女性可以更好地投身“抗战建国”的工作,为国家服务,因为女性已经成为可动员的最重要人力资源之一。

深町英夫在《教养身体的政治》中一针见血地指出,这样的路径,结果就是苏联女性模式最终获胜:“‘苏联式’妇女确实是欲求‘解放’之妇女的胜利,但同时似乎也显示出国家对家庭的胜利。”

当然,话说回来,这也是历史性契机,不管国家的动机如何,女性顺水推舟,也确实可以获得一些在正常情况下很难获得的权利。然而,这一模式随之带来一个问题,就是在社会革命未完成之前,女性将承受两面夹击:

在性别分工仍未消除的情况下,或为获得个人自由、或为生活所迫,多数妇女不得不苦于工作、家庭的双重负担。是故,儿童是“牵累”的慨叹,经常出现于妇女新生活运动的机关刊物上。(深町英夫《教养身体的政治》)

这里的原因在于:苏联模式旨在动员女性这一重要人力资源,是为了“把女人当男人用”,想要她们加入劳工队伍,利用其生产力,但对其私人生活中的家务、生育等的保障却明显不足。

其结果,到了1970年代,虽然仅有3%的苏联妇女认为只生一个孩子最理想,但事实上只有一个孩子的妇女却高达64%,而一个孩子也没有的妇女还占了17%。当时有位女作家的辛辣地讽刺:“苏联妇女被叫去参加生产,却被剥夺了再生产。”——这是个双关语,因为“再生产”也指“繁殖”。

<

p style=”text-align:center;”>

标语是:“光荣属于苏维埃劳动妇女!”

当然,也许会有人说,女性地位提高了,生育率下降,这是很自然的事,因为女性有机会参与到社会更多方面,才能清醒地认识到自己的价值不能只靠生育。何况,随着女性自我价值和自主权利的提升,生育对女性的成本越来越高,不愿被生孩子束缚也是独立意识的体现,可说是“主观上觉醒,客观上有了选择权”。

不可否认,女性自身的觉醒也很重要,但现在有一个普遍的误区:女性有了生育自主权,就一定会少生或不生。其实未必,至少法国、瑞典的实践相反,如果社会有足够的保障,生几个没有后顾之忧,有些人真的喜欢孩子,现在的问题是她们想生都不敢生。

既要你走出家门努力工作,实现全社会的进步(随便是什么大目标),另一面生育保障又很滞后,多生一度甚至还要受罚,那么很自然的,人们会发现,在这样的环境底下,少生或不生才是理性的选择。因为生育成本都是自己承担的,不然你请一年产假试试?回来工作就保不住了。

这就是当下女性所面临的现实。所谓“劳动妇女”,推崇的是“能成为生产力的那部分女性”,往往还隐含着“为国奉献力量”的意味,是履行义务来换得荣誉,还不止是“通过自己的工作来赚钱”,这就是为什么一个娱乐明星即便赚了很多钱,但好像总归和“劳动妇女”的形象格格不入。

不仅如此,还有一点也非常值得警惕:“劳动”的话语,潜在地贬低了女性的其它工作,比如家务、照护家人,在全世界都是主要由女性承担,但在国内的话语里,干这种活的只是“家庭妇女”而非“劳动妇女”,因为“劳动”是指公共领域里为国工作——在那个时代背景中,劳动=成为工人阶级的一员。

实际上,英文只是International Women’sDay(可直译为“国际女性日”),“劳动”一词是硬塞进去的。我当然支持女性参与工作来获取应有的报酬、不受职业歧视,但到了如今这个时代,如果还觉得只有“劳动妇女”才是有价值的,那恐怕难免会导致对女性其它大量劳作价值的否认。

更进一步说,我们也不应该把女性及其劳作分出三六九等。有位女性朋友说:“我很讨厌妇女这个词,从小就非常讨厌,感觉就把女性分成了已婚、未婚、还能不能生。”她的直觉是对的,无论是“妇女”、“劳动妇女”还是“女神”,实际上都只突出了“某一部分女性”,只不过基于不同的诉求来彰显这部分女性的价值,但这就潜在地忽视乃至贬低了其他女性。

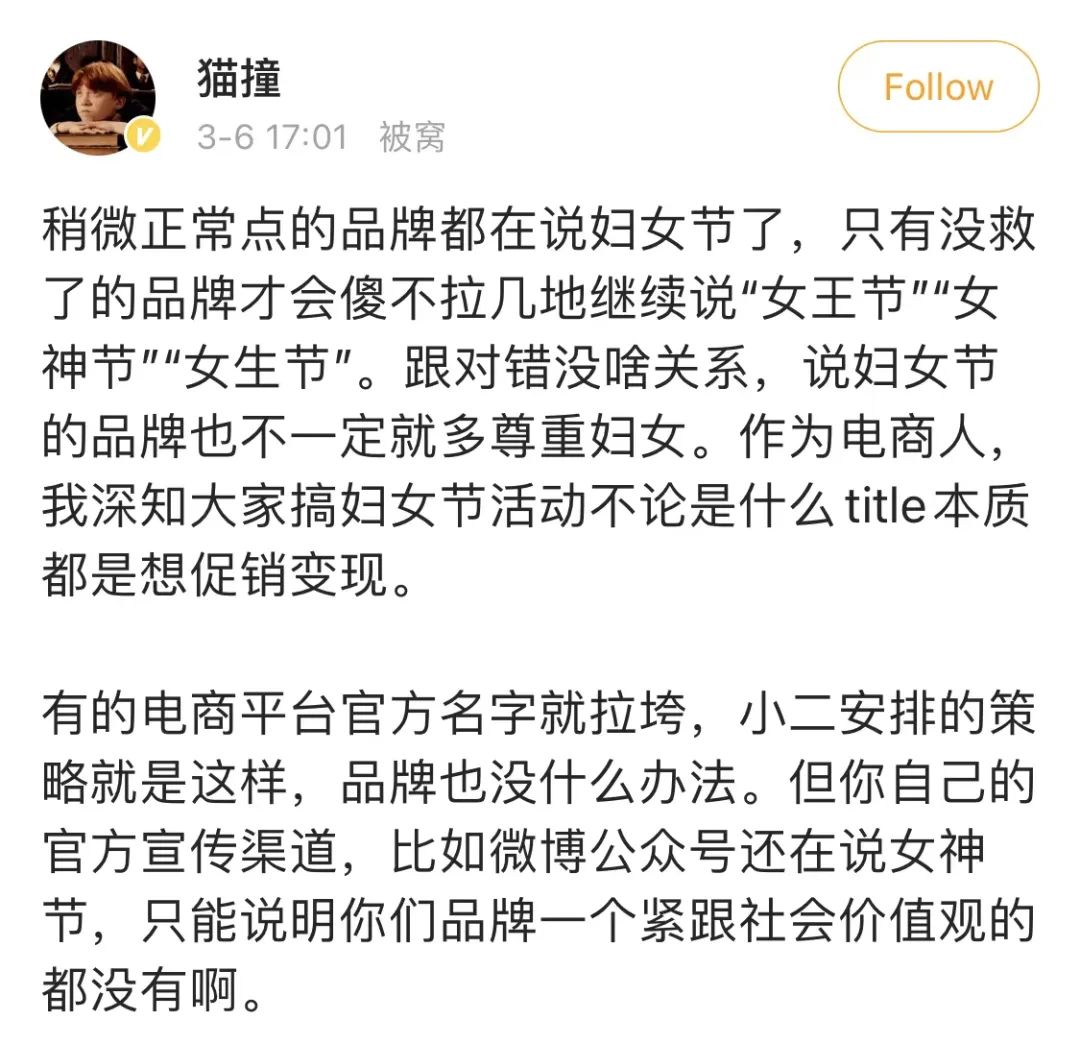

“女神节”之所以令人反感,也在于此。它原本是商家创造的说法,因为“妇女”似乎显得老土(让人想起“中年妇女”),常常也不涵盖作为重要消费者的未婚女性,但令人不适的是,这个词在世俗意义上并不能代表全体女性,还带着男性凝视的色彩。

对消费主义的警觉当然有其必要,但反过来说,资本的逐利也能推动满足女性那些本应合理而不被看见的需求,在某些情况下,消费主义甚至是对女性的一种解放——女性有了自己的钱,想买什么就买什么,那本身就是一种不可低估的重要权利。

在那些女性权利已经得到较好保障的国家,人们关注的重心转向消费主义的隐蔽操控,这很好理解;但在我们这里,同样的谈论,却难免有一种“前现代操心后现代弊端”的错位感。不管怎么说,消费主义还会讨好消费者,权力可没有这一说。

毫无疑问,身处两面夹击中的女性肯定不易,不同话语也几乎都有陷阱,但最重要的不是单纯赞成或反对哪一种话语,而是看清自己的处境,反过来利用这些话语,最终通向自我解放。