汪祥慧现在跟儿子小武住在唐山一个破旧的出租屋中

1989年,怀孕五个多月的汪祥慧被拐卖了。从贵州到湖南,她几次被交易、比价,又因为怀孕被买主嫌弃,最终流落到河北唐山孟家峪村。像很多被拐卖的女性一样,她困在走不出去的大山里,有了新身份:罗立芬、1967年生人。

在这个陌生的村子里,没有人能听懂她说话,汪祥慧这个名字也不再被提起。她寄出过几封求救信,家人都收到了,还报了警——但当时她对此一无所知。生下两个儿子之后,她不再试图求救、逃跑,在采石场、田地间辗转,忙着“做活路”养活孩子。

顶着“罗立芬”这个名字生活了快三十年,她也没能融入这里。2014年,跟买主生下的小儿子意外离世后,埋藏许久的念想重新浮起——她想追责人贩子、重新叫回汪祥慧、回贵州老家去。

这不是一件易事。由于过了追诉时效,她只能眼睁睁看着当年带她离开家乡的“人贩子”尚在自由生活,而自己的父母早已故去,老房子夷为平地,关于“汪祥慧”的记录更是寥寥。奔波八年,那个让她惦记多年的故乡依旧离她很遥远。

龙里县公安局以已过追诉时效为由决定不予立案

回贵州去

汪祥慧总爱说“我们贵州”:“你去过我们贵州吗?”“我们贵州都是水田,不用浇地。”她个子不高,贵州口音浓郁。生活的磨难好像都集中落到了她的牙齿上,十多年前,她失去了满嘴牙,从此说话总瘪着嘴,旁人与她说话,得反复询问几次才能猜出大概意思。

汪祥慧今年61岁,是贵州龙里县三元镇安榜寨人。但这只存在于她自己的讲述中,1989年,在以4200元的价格被卖给唐山孟家峪村的郭家之后,再没人叫她汪祥慧。现在的身份证上,她的名字叫罗立芬,56岁,籍贯河北唐山滦县。

从2014年起,她几乎每年都会回一趟贵州。“有人说贵州不好,华北好,是平原。好不好么是我们老家。我在我们家住到二十多岁,哪里住惯哪里好。”

关于贵州的记忆始终清晰,就好像这么多年她从没离开一样。她还记得没出嫁前,和寨子里的人一起,在地里拔猪菜,爬到寨子后面那个山上滚落下来的大石头上玩耍、晒衣服。。。。。。

事实上,自从1989年被拐卖到河北以后,她盼了整整24年,才在儿子小武的努力下,再次踏上故乡的土地。

2009年,得知妈妈怀着自己被拐卖后,小武就开始寻找贵州的亲人。他知道几个舅舅的名字,自2012年起,他在QQ上按地区搜索贵州黔南州的网友,一旦有人通过好友申请,他就向对方打听认不认识舅舅。

有人给了他龙里县当地一个出租车司机的电话号码,他打过去,报出舅舅的名字,那人刚好认识。就这样,他幸运地要到了舅舅的手机号。

电话接通,对面不会说普通话,又被其他人接了过去。“你们家是不是有亲属到北方了?”小武问。那头的人回答,“是,有个妹妹被拐到北方了。”小武说出了妈妈的名字。电话另一端的人很惊喜,他们以为汪祥慧早已不在人世。

2013年秋天,小武带汪祥慧坐了38个小时的火车,从唐山来到贵阳。时隔二十多年,汪祥慧才再次尝到了家乡酸汤火锅的味道。

如果早回来几个月,她还有可能见到父亲最后一面。如今,曾经的大家庭早已分散。父母都已故去,而她长大的安榜寨几年前因为地质灾害,整寨异地搬迁到县城附近,只留下了几处破烂房子。政府给了他们家两套安置房,四哥一家搬了进去。爸爸生前和小弟弟则住在那个四处漏雨的破房子里。

“啥都没有了。”汪祥慧说。老房子里,那条通向二楼她的房间的木质楼梯也不知去向,她再也无法回到自己之前住的地方。

几个哥哥为汪祥慧拼凑出了她被拐走之后的事——当年,直到她当时的夫家、隔壁寨子的周家来安榜寨寻人,家里人才知道她“丢了”。汪家本想让周家一起出钱找她,但周家不愿意,“有找人的钱可以再买一个媳妇”。20多年过去,她曾经的丈夫、小武的亲生父亲已经再婚多年。

听得越多,小武越气愤。舅舅告诉他们,这三十年来,汪祥慧冒着被打骂的风险偷偷寄出的那些“求救信”,其实家里人收到过。“既然收到了求救信,为什么没人来找?”小武最不忿地在于,母亲明明在信里写出了拐走她的人贩子的名字,但警察却没抓人。

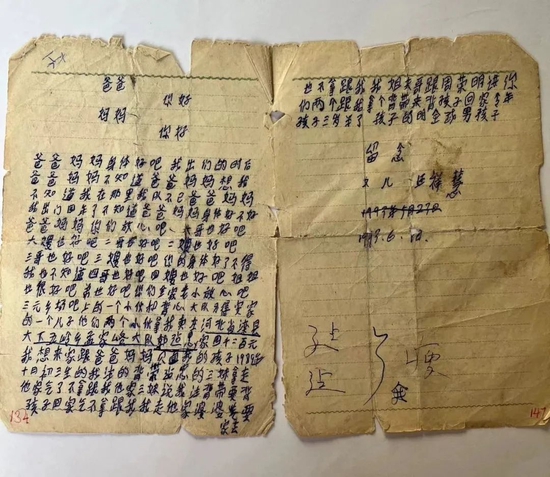

汪祥慧当年写的求救信

小武他妈

“他们两个小伙把我卖在河北省滦县孟家峪村……我想来家跟爸爸妈妈见面……你们两个跟我拿个背带来背孩子回家……”直到2022年,汪祥慧再次回到老家,四哥才把这封1993年收到的信交还给她。

信中的提到的孩子就是小武。1989年年底,小武出生了,随了郭姓。汪祥慧在这个陌生的地方有了身份,人们叫她“小武她妈”。

汪祥慧读过两年小学,小武刚出生那几年,她一点点搜集着关于这个村子的信息。从大队的广播里,她知道这里叫孟家峪村。去乡里给孩子打预防针时,墙上刷的大字让她学会了怎么写。

这不是她写的第一封“求救信”——早在刚到孟家峪村不久,小武还没有出生的时候,她就用一节铅笔头试着给家里写信。她把信交给路过的拖拉车司机,请他帮忙递出去。拖拉机司机转头却把信交给了买主郭家。汪祥慧被他们架着胳膊威胁,“再写信就把你肚子里的孩子打掉,把你卖到更北、更偏远的地方!”

铅笔头被搜走之后,她偶然间又在炕上的缝隙里捡到一根“油笔”,“我想,这是老天爷在帮我,让我写信呢。”讲到这里,汪祥慧笑了起来,她成功地寄出了求救信——这是汪祥慧寄出的多封信中,唯一保存下来的。

这张破损、泛黄的横格纸如今被装在一个档案袋里,记录着她当年想要回家的迫切,但她没有收到回信。慢慢地,她不再写了,四年后的1996年,汪祥慧和买主的儿子出生,回贵州的念头也就不那么强烈了。

在村里,汪祥慧没有能说话的人,她说话别人听不懂,别人说话她也不知道什么意思。她如置身孤岛般一个人安静地生活。买主家很穷,是“最穷最穷的低保户”,住在村子的最北边,后面就是山。

“那家良心不好。”汪祥慧告诉记者,她被打骂是常事,人人防着她、看着她,连吃东西都背着她,更不会给她钱。她名义上的丈夫患有糖尿病,没有劳动能力,她要靠自己“做活路”,养活“娘母俩”。庄子里有采石场,农闲时,她就去搬石头,一天挣20元。

小武也不被这个家待见,上一年级的费用是汪祥慧做节育手术得到的500元补偿款交的。他也疑惑,为什么“家里人”对自己这么不好——大人带弟弟去姑姑家玩,却从没人带他去;大伯家的儿子为抢一盒饼干拿刀威胁他;别人都有姥姥姥爷,但自己的姥姥姥爷却从没出现过。

汪祥慧一直保守着自己被拐卖的秘密。直到2009年,小武名义上的“父亲”糖尿病住院,正在上高中的小武被叫去医院照顾他。汪祥慧知道后很生气,让他回去上学,“那不是你爹,你给他端屎送尿?”

知道真相后,小武想过报警抓人贩子,但当年他不过是个高中生,他担心一旦追究(买主的法律责任),这地儿就没法继续待下去了,他和妈妈的安全都成问题。另外,考虑到弟弟只有十多岁,小武放弃了报警。

对于汪祥慧来说,生了小儿子后,她也几乎就认命了——接受自己被拐的现实,作为两个孩子的母亲生活下去。2003年,她曾收到一封贵州寄来的信,信是侄子写的,他告诉汪祥慧,她的母亲过世了。她想回去,但走不了——当年小武只有14岁,小儿子刚8岁,她放不下孩子,也凑不齐路费,郭家甚至拿不出100块让她寄回家。

命运残酷,却又似不想让他们一直沉默下去。2014年,不满18岁的小儿子在唐山一家钢厂工作时因意外事故死亡,汪祥慧与买主之间唯一的羁绊就此断了。

小儿子去世之后,汪祥慧再也没回过孟家峪村。小武说,他们在那里什么也没有。在汪祥慧的印象中,郭家享受低保,但那张卡一直在买主手里,她从没拿到过钱。离开生活了24年的村子,汪祥慧带走的最重要的东西,是“罗立芬”的身份证、户口本以及和买主的结婚证。

离开孟家峪村时,汪祥慧只带走了自己的身份证、户口本和结婚证

“成为罗立芬”

1994年,郭家替汪祥慧在当地办了身份证,取名“罗立芬”,但在采访汪祥慧的几天中,她从没说起“罗立芬”三个字。“我还是想叫汪祥慧,这才是我的名字。”

不仅是汪祥慧,小武也不想继续用郭家的户籍——这时刻提醒着他自己和母亲的悲惨命运因何而起。

他与名义上的“父亲”没什么感情,亦不想再回到那个地方,就连“父亲”在2021年去世的消息,小武也是在咨询户口时从警察口中得知的。于小武而言,这家人只是让他心生愤恨的“买主”,“他们只是把我妈当成生育工具,也害了我。”

2014年安葬了弟弟之后,小武曾带母亲回贵州龙里县找过警察,还去过河北滦县的公安局,想追责人贩子,但得到的答复都是“本案已过追诉时效,不予立案。”

“家里人报过案,我们也能提供人贩子的信息,为什么就不能立案呢?”小武拿出一张白纸,上面详细记录着五个主要“人贩子”的名字和大概的居住地。这是他们在河北、贵州两地奔波八年的收获。

据他了解,这五人中有一人已去世,其他人都健在。2022年夏天,他们还找到了把汪祥慧从镇上骗走的“人贩子”冯某,对方已年过七十。老人否认了汪祥慧的指责。说自己当年只是在火车上偶遇汪祥慧,并不知道她被拐卖的事。而在汪祥慧的讲述里,她被拐卖的命运就始于这位同是女性的老人。

那年五月初九,怀着五个月身孕的汪祥慧独自去集市卖土鸡,碰到了同村的冯某。“她(冯某)说她男人死在外省,要去处理,让我作伴陪她去一趟。”汪祥慧说,自己吃了对方递来的葵花籽后,就“瞌睡得很”,糊里糊涂地跟着她走了。在火车上,冯某的哥哥姐姐,还有三元镇一个姓徐的人以及自称姓李的一对兄妹出现了,她被这几人带着,先去了湖南岳阳,然后一路辗转到河北,被卖给郭家,她亲眼看到他们在数钱。

那个年代,和汪祥慧相同经历的人不止她一个。汪祥慧细数着她知道的被拐的人:“某某某家的幺姐被拐走了,后来家人找回来了;小姑父家的闺女也被拐走了,现在还没找到;还有人以出去打工的名义被卖到了山东……”而就在她生活的孟家峪村,就有好几个被拐来的人,“有两个是贵州的,但没有孩子,后来成功跑掉了……”

每每说到跑了的或是被家人找回去的人,汪祥慧都难掩失落,相较于这些“幸运儿”,她以“罗立芬”的身份生活了几十年,在未来,可能还要继续下去。

2021年5月,汪祥慧又到龙里县公安局报案,警方以报案时间距案发已超过20年为由,作出不立案决定。

无论是小武还是汪祥慧都无法接受“过了追诉时效”的理由。在家人们的讲述中,汪祥慧的父亲曾向派出所报案。但接待她的民警表示,“没有证据证实在那个期间有报案记录”。

2022年,澎湃新闻采访了曾在汪祥慧失踪时担任三元镇派出所所长的厉成强,报道称,厉成强承认,当年的确接到过汪祥慧家人的报案。“报案是报过案的,这属于打拐办的事情,不属于派出所办。”厉成强说,当年接到报案后,将案件上报给了县公安局打拐办,其他情况他不清楚。2023年2月,深一度记者再度向厉成强询问此事,厉成强则称“不知道,记不得了”。

2023年2月,小武带母亲来到北京千千律师事务所咨询。小武觉得,既然家属曾经报案,公安机关却没有立案侦查,属于“应当立案而不予立案”的情形,应不受追诉期限的限制。

北京市千千律师事务所的律师逯玉解释,根据1979年的刑法规定,拐卖人口可以处五年以下有期徒刑,若情节严重,可以处五年以上有期徒刑。这两种刑期分别对应为10年和15年的追诉时效。就本案来看,如果按10年计算,汪祥慧在1989年被拐卖,那么此案的追诉期至少可以到1999年。

“应立案而不立案”不受追诉期限的限制是1997年的刑法新规。逯玉说,因此,若能证明当事人在1997年10月到1999年5月之间有报案的事实,那么就可以适用这条法律。

2022年11月,龙里县公安局再次答复:根据案发时间以及我国刑法“从旧兼从轻”原则,此案适用“1979年刑法”。“79刑法”中,不受追诉期限限制的情形,还没有“应当立案而不予立案”的条款,很难适用“不受追诉期限限制”的刑法新规。

汪祥慧回到贵州老家,但老房子已经夷为平地

回不去的家乡,落不下的根

除了希望人贩子得到惩戒,汪祥慧更想回到贵州生活,“我想回到我的寨子里。把户口搞过去。”

但在龙里县的户籍档案里,从来没有过关于“汪祥慧”的信息。当地的个人户籍信息登记在汪祥慧被拐之后才真正开始。汪祥慧现在拥有的所有证件都是到了河北以后办的,“买主家的人乱写的。”

八年来,办户口的事情进退两难。小武说,工作人员告诉他们,想在龙里县上户并使用“汪祥慧”这个名字,他们必须先申请注销河北唐山“罗立芬”的户籍。但小武一直没去注销——对人贩子的追责毫无进展,母亲被拐卖的事情也没有任何说法,他不敢贸然带她去注销户口。

“注销户口得有个原因吧,现在让我自己去申请注销,万一以后把责任一推,我们怎么办?”小武说。他想让有关部门出个凭证,证明母亲是因为被拐卖而注销现在的户口,然而没有部门能出具这个证明。

龙里县的工作人员也曾建议他们挂靠在小武亲生父亲的户头上,这让汪祥慧更难接受。当年嫁到周家的日子并不好过,她常受婆婆和丈夫虐待。被拐前一年,她还找人写过诉状,到县法院起诉离婚。在法院的调解下,最终没离成。

在龙里县的广场上,小武曾远远地看过那个一瘸一拐的亲生父亲,“他自己过得啥也不是,我不想挂在他那,不想再扯在一起,我怕他把我妈拖累了。”

小武告诉记者,政府还给出另一种解决办法,把他们母子放在当地的集体户口上。但这样做他们就没有房产,也没有土地。汪祥慧不愿意妥协。

“我是有田土的。”汪祥慧拿出了一本土地证。那是2022年夏天四哥给她的,上面登记着四哥和父亲的名字。她强调,其中有四条田土是分给她的,但却没有更多的书面凭证。至于安榜寨当年异地搬迁、安置房的补贴政策,政府给了他们明确答复——时间期限已经过了,他们即便回来也享受不到。

长期分离以及汪祥慧执着地追责人贩子,让贵州的亲人感受到了压力。这也让他们的关系变得微妙起来。

过去几年,汪祥慧和哥哥们的来往并不多,她甚至没有他们的电话号码。刚刚过去的春节,他们也没联系。汪祥慧一位“老表”告诉记者,“别的帮不了她,只要她来,吃饭住宿我还是接待的。”她强调道,“对于拐卖的事情,我也不晓得具体情况。”

但回贵州总是一件让她想起来就开心的事。“不管怎么说,还可以和‘老表们’见面,有个讲话的去处。”汪祥慧说。过去二十多年,她在异乡被排挤,她不想让小武继续经历这种孤单。“在这边(唐山)没什么亲人,只有我们娘母俩,我死了,我孩子一个人。回去(贵州)有亲戚,能有个讲话的去处,叶落归根嘛。”

第一次回贵州时被亲人围绕的场面令她记忆深刻,“她们的孩子管我叫姨妈,都有两个小闺女啦,小姑娘叫我姨奶。有个小孩还给我跳舞。”舅妈的闺女在第一次见面时还给她一百块钱……孤单的、没有亲情的二十多年好像终于结束了。

2022年夏天,为了落实户口和追责人贩子,小武和汪祥慧又回到了龙里县,还在当地租房住了三个多月。但在龙里县,小武既不熟悉路线,也无法与人顺畅交流,连外卖都送不了,更难找其他活计。案子毫无进展,拖下去也不是办法,于是秋天母子俩又回到唐山,小武更熟悉这里,骑上电动车,他能继续送外卖挣生活费。

离开贵州前,他们回了一趟安榜寨,汪祥慧记忆中的那个残破的房子彻底消失了,她只能通过四周的树木、石头大致推测房子的位置和屋里的陈设,“上头(二楼)是我一个人住,还放些稻谷、缸子。我爸妈他们在一楼的角角住。。。。。。”

寨子后面那颗白果(银杏)树还在,树干变得更粗了,汪祥慧催促着小武快点把那棵树的照片找出来,“我们小时候接白果,叶落了,来捡白果,放在肉里头,好吃得很。”——现在,她熟悉的,也只有这棵树了。