饭间,他的假牙牙冠数次脱落,他频频用舌头顶回去,又掉落,循环往复。就像生活的一切也难以归位。

留不住的老人

上海解封的第6天,手机里突然弹出段老师发来的微信:“我要离开上海了。”

我本以为这最多是隔离期后的一次释放旅行,但他很快又补充:“如果能长住,就不再回来了。”

一个在上海土生土长,领着当地的低保补贴过活的本地老人,做出这样的选择,颇有些令人费解。

段老师是我在上海租房遇到过的唯一一位老年室友。他与和我们4个年轻沪漂挤在同一个出租屋里,住一个木板搭建起来的违规隔断间。

屋子只有十来平,窄而长,被他用一张橘色窗帘布隔成两半,一头放床,一头放他的乐器们。

老头就在这个隔音效果几乎为零的小房间里教小提琴,收了三个小学生。由父母带着上门,咿咿呀呀地拉上一个下午。

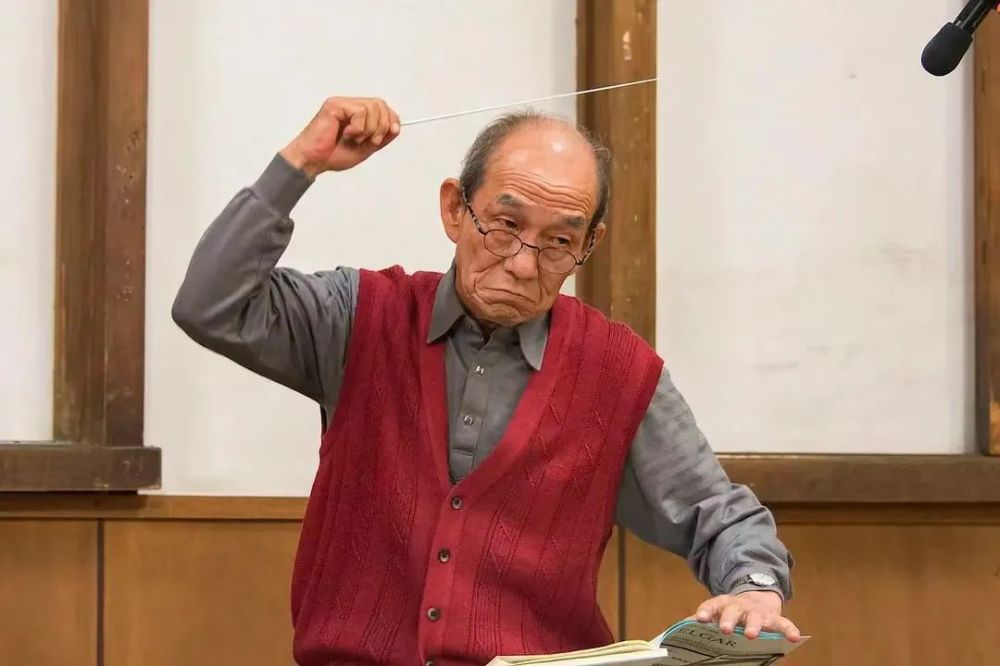

段老师在隔断间里拉琴

屋子空间利用率极高,坐在椅子上,翘个二郎腿就会踢到电子琴,转身幅度大一点,就会打翻琴架上的肖邦和老上海乐谱。

离沪潮在上海封控尾声集中爆发。媒体争相报道过上海虹桥火车站过的种种奇观。

因为交通管制,有人拖着行李箱花几个小时赶路。情况好一点的,骑了几十公里的自行车。草坪上、天桥下、马路牙子旁,堆满了倚在行李箱边或躺在硬纸板上过夜的人。

有的接通了家里的电话,讲到一半就嚎啕大哭。几乎全是外地来沪讨生计的人。

解封之后,住在楼下的老太太余惊未定。“活到七八十岁,这种情况一辈子没碰见过,”然而很快在无可奈何中收敛情绪,转身走进房门:“外地人想走还能走,我们的家就在这里,能走到哪里去?”

“去Saigon,越南的一个城市。”解封之后,我与段老师约在美食城见面,他点了一扎啤酒,聊起往后的打算。

朋友第一次在出租屋里遇见他,就对他颇感兴趣:“只有在上海才能见到这样的老人。”

老头的确有格调。头发花白,他特地留出前额一小簇染成金色。跟人自我介绍先说英文名。发来一张电子名片,尾缀着好几个演奏小提琴的视频。

定期来清洁的阿姨与他认识的时间更久,有一次趁着段老师不在,皱着眉低声告诉我:“父母死了,外甥抢了房子,还把他赶了出来,就靠着低保过日子,上几节课能挣几个钱?喔唷,好可怜的。”

段老师倒不一定看得上守着房产的本地人,“有点能耐的都出国去了”。

年轻时他是“有能耐”的那类,美国、德国、意大利、澳大利亚、越南,都去遍了。法德英三门语言是基本技能,有时为了展示自己的语言天赋,会突然来几句越南话或粤语。

老头不把阿姨当朋友,没文化,没有共同话题,不懂艺术,只看得见他生活上的窘迫。

小区志愿者在楼下喊居民做核酸,全程不过几分钟,他不慌不忙,脱下居家服,换上白衬衫,搭配一身深蓝色的西装,杵着一把长杆黑伞,才肯移步下楼。

而今上海留不住这样的老人。“以后就在越南发展。”段老师说。不是“定居”、不是“养老”,而是“发展”,是年轻人外出闯荡才会说的话。

他今年已经71岁了。

“人就要完蛋了”

“人都要关死掉了。”饭桌上,段老师用筷子挑出一块烤生蚝肉,就一口啤酒。他最好这口,封控以来,已经有两个多月没尝过了。

生蚝口味淡了,老板抱歉地解释自己被迫停业两个月,手已经生了。很多同类的餐饮店关门之后就再没开过,像弹簧拉扯到极限,失去了弹回复原的可能性。

上海封控期间,空无一人的街道

段老师常去的那家小牙科门诊也联系不上了。饭间,他的一颗假牙牙冠数次脱落,他频频用舌头顶回去,循环往复。

就像生活的一切也难以归位。早在封控开始之前,看着疫情态势逐渐严重,三个学生就不来上课了。

段老师又搞不懂网课,收入来源便这么断了,只能靠着低保和房屋补贴生活,一个月近四千,其中两千多要交给租房房东。

2022年3月底,上海宣布浦西从愚人节开始为期5天的封控,居民足不出户。

出不了门,吃饭买菜怎么办?还开不开工?看病吃药又怎么办?这场封控隐晦得像不可明说的暗示——话说完了,剩下的都晓得伐?

众人各凭自己的常识行事。最先冲进菜市场和大小商超的是大爷大妈和中年人。大小货架的绿叶子被一扫而空。为了抢一颗菜,有人动起手,被打得头破血流。

一根售价8.9块的玉米和50元一个的迷你哈密瓜引起众怒,有个大爷指着超市员工大骂:“上头迟早会收拾你们的!”

一位上海年轻人在网上谴责群众素质低下,哄抢物资。这么大的现代化都市,还能生生把你们饿死吗?

这时没有人知道,这场明面上5天,实则长达2个月之久的封控,不久之后就会突破所有人的认知。

封控前一天,我从出租屋搬走。网约车司机从已经封控的上海浦东地区来:

“快递早停啦。”

“没外卖,不能送。”

“滴滴也不让开。”

我偶遇了段老师,问他物资准备得如何。他愣了好几秒,像老旧的系统处理过载信息时突然卡顿:“什么抢菜?什么封控?”走的时候,我给他留下几罐速食八宝粥和牛奶,叮嘱他出门再备点吃食。

封控第六天,上海并没有如期迎来解封日。之前把冰箱塞得再满的人家,此时也只能盯着空荡荡的储藏室发愁。

被历史尘封的饥荒恐惧感穿越而来。“没得吃,人就完蛋了。”段老师回忆。

各小区的社区团购是慌乱中筹建起来的,卖十几块一斤的蔬菜包,尽是土豆萝卜之类的便宜货。买上了也要好几天,物流关卡要打通,来往的司机要核酸,除了保持耐心别无他法。

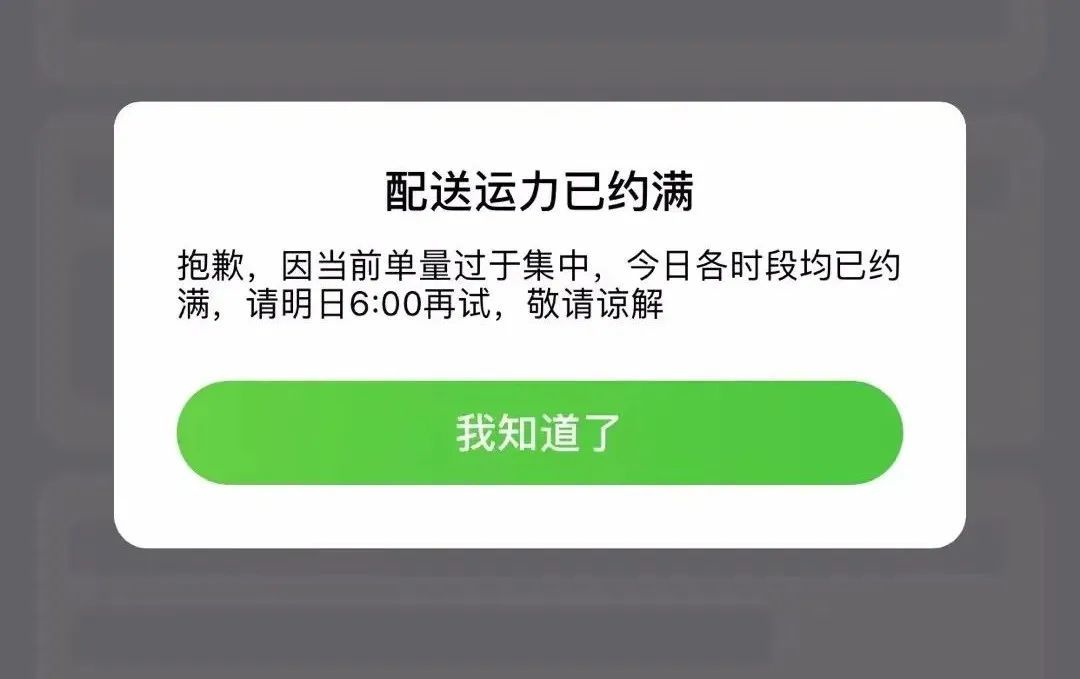

抢菜软件上的平价菜可望不可即。你需要定好五点多的闹钟,在站点开放的一瞬间提交订单,接着系统崩溃、刷新、再崩溃、再刷新,最后显示已售罄……

网上流传着抢菜的段子,最有名的一种,是用筋膜枪放在手指上,以数倍的机械速度按抢购键。

段老师连这样折腾的机会也没有。他的安卓机反应总慢几秒,容易死机,在播放视频时会幽灵般传出另一个音频的声音。后台攒了好些正在运行的应用,大多是针对老年人设计的流氓软件。

段老师断粮时,团购的物资还要一周才能送达。家里只剩下点米面。他敲开隔壁屋研究生的房门:“你还有什么吃的,能不能帮帮忙?”研究生拎出来一小袋奶粉,倒出一杯,充当他几天的蛋白质来源。

居委会送过免费物资,一户10个鸡蛋和一袋香肠。合租房人再多,也只能算是一户。段老师和另外两个室友,各人分得三个鸡蛋和一小截香肠。

独居老人理应得到更多照顾。但段老师不在此列,他被划分为是“群居”人士。

社区团购顺畅些的时候,段老师买到了一包冰冻海鲜。带鱼、八爪鱼、鲳鱼,被他炖做一锅。年纪大了记性差,小火煨着,竟忘了关,一大锅烧得焦黑,全倒了,一口没尝到。

三颗种植牙的烤瓷牙冠偏在这个时候脱落。段老师的侄子帮着在网上抢到了两盒海底捞的自热火锅。

连续几天的素食吃得他嘴里没味,辣味正过瘾,但海带咬不动,藕也咬不动,只能吃点粉条就辣汤。咬不动的食材只能挑出来切碎、重煮,直至软烂,只需尝一口,就食欲全无。

在医疗资源挤兑最严重的时候,段老师在手机上看到过老人病死在家里的新闻。

三颗牙算不上什么大事,他在家里翻出一条502胶水,挤在牙冠上,粘了回去。膏体上标着“食入、吸入有害”的说明,他看得懂。胶水味道很冲,其中一颗偶尔脱落,但总算能吃东西了。

在群居中独居

更要命的是孤独。

我是出租屋里唯一会跟他攀谈的室友,其他两个房间的租客,像大多数合租在一线城市的年轻人一样,礼貌但疏远。

经过我们的房间时,他便停下来,敲开门,站在门口聊会儿天,或者送点水果零食。

每当谁家有快递或者外卖送来,段老师往往是最先对敲门声做出响应的人。他的房门永远敞开着,并不避讳室友,似乎对外界信息保持着敏感的渴求。

见我在客厅走动,段老师会偶尔走出来,问我,能不能把我养的宠物兔放出来,在公共区域里跑一跑。我们搬走之后,他变得沉默。

段老师和隔断墙那边的室友共享一台中央空调,他想开中央空调,男室友不愿意,这就是全部的交集。

我无法想象他是如何度过这两个月的,只是偶尔接到他发来的消息:“受不了了,要把人关疯了。”

有一天他铁了心要下楼去。周遭一个人也没有,段老师不敢走远,只是在离楼栋两米远的长椅上坐着,留恋已经被疫情错过的春天。

防疫人员很快走过来了:“怎么跑出来了?” 他别过脸去不理睬,僵持了一阵,还是上了楼。

顾全大局的居民劝人安分。“看到巡逻的大白了吗?碰见不自觉的乱跑的,不管阴的阳的,一律逮到方舱去。”

在房间待得太久,他从床上抱出充气娃娃,为她穿上自己的白色衬衫,立在显眼的地方。我才明白过来他拿橘色帘布围住床的用意。如今将娃娃暴露在外,不过是为了“增加点人气。”

素不往来的隔壁室友看见了,偷偷拍下照向房东告密。老不正经的。就好像人老了便失去做男人的资格,就应当住在空屋里,用孤独供奉晚节。

有位学生家长给段老师弄来了物资,就在小区门口搁置着。他等了很久,见没人送上门,急不可耐,特地跑到门卫处要。防疫人员又把他赶回去,外界物资一律要经过杀毒、静置一两个小时。段老师不肯走,起了冲突,防疫人员便威胁着要报警。

“110你家开的啊,他妈的。”那天这个得体的、好面子的、下楼做核酸会穿西装的老人,站在小区门口破口大骂,为了一块猪肉和五包香烟,为了一个普通人最基本的自由和尊严。

摩托车与蓝色册子

年轻时他去过越南几个月,跟一个德国人住在一家宾馆。没有工作,每天开着摩托车,到处瞎兜风。封控在上海的时候,这段记忆突然活了过来。在越南开车驶过的7000公里路,在他十余平米的小屋里铺开。

我无法理解自由在段老师生命里的重要性。

年轻时,他为此不惜牺牲一段婚姻。1968年,段老师17岁,被“把子女送到乡下接受贫下中农再教育”的下乡浪潮卷到了东北。直到文革结束,他在25岁才上了大学。毕业后留在沈阳的厂里工作,娶了一位同厂的女工。

结婚一年多,他如梦初醒,婚姻是最大的枷锁,女人隆起的肚子也是种要挟。他们裹挟着他进入机械般的稳定生活中去,到厂里上工,领一套靠近郊外的简易老公房,开一块地,种很烦的菜,忍受乡下蚊虫无休止的侵扰。

儿子出生几个月,两人离了婚。段老师回到了上海,在外企上过班,也曾跑遍全国各地做过生意,只是至今没能见过那个孩子。

晚年他喜欢孩子。给小学生上完小提琴课,段老师会亲自下厨,把学生留下来吃饭。盛饭、夹菜、叮嘱,像在模拟一种家庭氛围。

这天来的是一对母女。段老师脸上堆着笑,热络地在厨房和房间之间穿梭,端上几样热腾腾的饭菜。

餐桌那头是个四十岁左右的母亲,一家保险集团的经理,长得精明,负责上海中高端养老业务。在这里做老年人的生意想必不难,这座人口老龄化严重的城市,多的是子女远在国外的独居老人。

她认识不少附近复旦、上财的退休教授,最直接的方式是上门拜访,又或是组织以老年人“深度社交”为名的路演活动。段老师正是在这类路演活动上认识她的。

活动实际上是产品介绍,卖眼贴的、卖中药的,还有各类保健品。在他们的关爱下,老人们付出信任,购买产品;又或是以这种方式,给彼此的关系充值。

女人带女儿到段老师这里上课。给他塞一个蓝色小册子,详细罗列着各类养老服务。

疫情期间,别人抢菜无门,她在朋友圈晒养老院的下午茶:“这里是全上海最有安全感的地方。”

我想他也犹豫过,选择一个温暖的牢笼,还是颠沛但自在的晚年?

朋友与段老师的合照

何日是归途

养老小册子最终被丢在出租屋的垃圾堆里。段老师走了,拖着一个拉杆行李箱,背着背包,外加一把小提琴。

别人有钱才出国,段老师却明显没有多余的预算。他打算先买一张上海-广西的火车票,再转乘广西-越南河内的火车。

他在越南唯一认识的,只有二十年多前的那群朋友。多年之后,很多已经断了联系,段老师也不确定他们是否还在那里,打算过去后再联系看看。一旦离境,他唯一的低保和住房补贴等收入来源,也将会被取消。

但他不在乎,唯一的问题是护照过期了,出入境管理局拒绝了他的申请。非必要不出境,“旅游”明显不是够格的理由。出于疫情防控需要。这句话适用于任何场合作为任何缘由。

他一生经历过诸如此类令人匪夷所思的事情。17岁下乡,他迷上了音乐,笛子藏在书包里,等放牛了才拿出来吹。

文革期间,靡靡之音亦有罪,尤其是西方音乐。他偷偷看过《外国民歌200首》,收藏一张名叫《RedValley》光碟。被发现是要挨批斗的,东西没收,全部丢到火里。

他见识过群众的厉害。那时地方上有个开琴行的人,能手工制作大提琴和小提琴,家里摆满了他的作品。“造反派”冲进他家的时候,人已经死在了阁楼上,系自杀。

他正是在这样的环境里完成了音乐启蒙。音乐是自由。而他永远在奔向这个目标的路上。

封控结束之后,上海的租房市场冷淡,但房租不降反升。段老师在一家洗浴中心暂时落了脚,住宿费一天只需46块,占得休息厅的一个床位。

好在疫情重击之下,洗浴中心的客流量始终没缓过来,人极少,难得清静。住一天算一天的费用,以便护照通过后随时抽身。

我问他去越南之后的打算,他说,如果能贷上款,就开一家琴行,教小孩子拉琴。餐饮也行,开一家大排档或支个烧烤摊,摆上一列列长桌,等客人熟起来了一定热闹。

说这话时,上海已经解封,还没正式恢复堂食。一家家餐饮店大门敞开,灯光通明,店里却没有人影。偶尔有外卖小哥进出,警察上门排查。老板为求生计,让客人藏在阁楼里,甚至躲在消防通道里用餐。

解封不到两个月,传播速度、免疫逃逸能力更高的新冠BA.5变异株出现在上海,以卷土重来的态势重新蔓延。

段老师所在的洗浴中心,和我们的住处只隔着一条街,七月份以来,这个地区被越来越多橙红色标识的中高风险区包围。

7月25日起,我们所在的片区紧急封控,实行7天的封闭管理。这次行动称为“合围”。

7天封控前夜

消息一发出,街道拉起了铁网,大白驻守在关口,几个临时工加班到深夜,蹲在路边吃快餐。负责任的保安碰见人便强调一遍,每个小区“只进不出”,想好了再进。他们拒绝封控多久的问题,“7天,还是两个月,两年,谁说得清楚?”

我知道段老师还没走成。洗浴中心不再营业,关了灯,周围被一大团黑暗包围。

我想起那天在饭桌上,我告诉他,如果上海还有疫情和封控,我就回到广东去。他不以为然,广东就不会有疫情吗?“我像你这么大的时候,美国、俄罗斯、澳大利亚,哪里都想去。”

他还在等着一纸护照,等待着尚未获批的生活。

*段老师为化名